|

|

|||

| ■カポエイラ・ヴァジアソン(Capoeira Vadiação)は、日本におけるカポエイラの普及を目的として99年12月に愛知県で結成されました。 | |

| ■ヴァジアソン(vadiação)とは、ポルトガル語で「怠ける、遊び暮らす」という意味ですが、かつてはカポエイラの同義語としても使われていました。 | |

| ■カポエイラ・ヴァジアソンは、サンパウロのサン・ベント・グランジ・カポエイラ協会(Associação de Capoeira São Bento Grande)、現カポエイラ・ジンガ・ブラジリア(Capoeira Ginga Brasília)の支部的な位置付けにあります。 | |

| →TOP |

| ■ヴァジアソンでカポエイラを習いたいという人は、こちらへどうぞ! |

| メストリ・ブラジリア | ||

|

Mestre Brasília (António Cardoso Andrade) 私たちの師匠、メストリ・ブラジリアです。60年代後半サンパウロのカポエイラを立ち上げたパイオニアの一人で、現在はブラジル・カポエイラ連盟の師範会会長を務めています。 |

|

| →TOP |

| メストリ・カンジキーニャ | ||

|

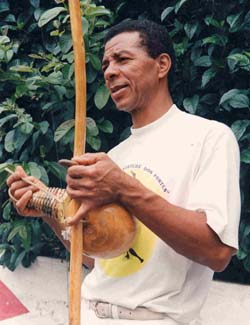

Mestre Canjiquinha (Washington Bruno da Silva) メストリ・ブラジリアの師匠であった故メストリ・カンジキーニャです。94年に亡くなりましたが、そのビリンバウの腕前、陽気な人柄でカポエイラの世界では知らない人はいません。 またブラジル映画の傑作『パガドール・デ・プロメッサ』にもカポエイラの師匠役で出演。カポエイラをフォルクローレ・ショーにはじめて取り入れ、クビシェッキ大統領の前で公演するなど、メディアに最もよく登場したカポエイリスタでもありました。 |

|

3世代 左からメストリ・カンジキーニャ、チーオ・ジョアン、メストリ・ブラジリア。ジョアンは私のビリンバウの先生です。カンジキーニャが持っている青いビリンバウは、私が通っている当時もレッスンで使っていました。130センチほどの短いビリンバウでしたが、とてもいい音がしたのを覚えています。 |

|

| →TOP |

| →ヴァジアソンが参加したイベントの【写真館】はこちら |

■「ヴァジアソンで練習するスタイルはアンゴラ?それともヘジオナウ?」とよく聞かれますが、そういうときには「カポエイラです」と答えるようにしています。カンジキーニャは「カポエイラはカポエイラ、一つしかない」と言っていました。偉大なアンゴレイロ(アンゴラをする人)として認められていたカンジキーニャは、ヘジナウの存在を否定するというのでなく、ヘジオナウだってアンゴラから生まれた同じカポエイラじゃないかという考えを持っていました。 ■もちろんヘジオナウは、伝統的なカポエイラと区別してビンバが創り出した一つの流派です。しかしカンジキーニャに言わせれば、「ビリンバウもあるし、歌も同じじゃないか。リズムや相手が変われば、それに応じて変化できるのがカポエイリスタだ」ということになります。カンジキーニャ自身はアンゴレイロとして評価されていましたが、ビンバの発明品であるバチザードを取り入れたり、晩年は進級を表す腰帯を使うようになるなど、新しいものを頭から否定しない柔軟性を持っていました。 ■トーキの種類によってジョーゴの特徴を区別するというのは、カポエイラの伝統の一つです。カンジキーニャは、このことについて「カポエイラはダンスホールと同じだ。サンバが流れればサンバを踊るし、ボレロならボレロ、タンゴならタンゴと音楽によってステップも変わってくる。カポエイラだってビリンバウのリズムに応じてステップが変わるのだよ」と説明しました。 ■メストリ・ブラジリアも、サンパウロで右に出るものはいないといわれた優れたアンゴレイロでしたが、彼のグループもヴァジアソンも上のカンジキーニャの考え方を受け継いでいます。 ■もともとカポエイラは地域によって時代によってメストリによって非常に多様であったし、それが許容されてきました。まさにその多様性こそがカポエイラの強みであるわけです。 ■カポエイラはカメレオン。ビリンバウのリズムにあわせて、誰とでもどんなスタイルとでもジョーゴをするというのが我々の立場です。 |

|

| →TOP |

| アンゴラ | 一般にゆっくり目のリズムで、低い姿勢の動きが多い。 |

| サン・ベント・グランジ・ジ・アンゴラ | 飛び技、回転技も多用するが、あくまでも相手の攻撃に対応しながら。 |

| ジョーゴ・ジ・デントロ | アンゴラのヴァリエーション。相手の中に入り込み、攻撃の隙間を与えないほど。リズム的にはアンゴラより軽快。 |

| ヘジオナウ | 格闘技的な側面を強調(意識)する。攻撃・防御も直線的で力強い。素人が見ても一番分かりやすいタイプ。 |

| サマンゴ | カンジキーニャが創出した、足刀(横蹴り)と足払いのみを使うジョーゴ。 |

| サンバ・ジ・アンゴラ | サンバのステップから足払いを繰り出す。いわゆるサンバ・ドゥーロ。 |

→読んでいない人は[スタイルの違い]を参照。

| ■ヴァジアソンでカポエイラを始めたいという人は、こちらへどうぞ! | |

| →TOP |

■アフリカから連れてこられた黒人奴隷たちがブラジルで編み出したカポエイラなんてものを、どうして日本人である我々がするのか。空手や柔道、能や歌舞伎をを見なおすことのほうが日本人にとって意味があるんじゃないか。まぁ、これには「好きだからする」と答えればいいんですが、それでもいくつかの意義を提示することができます。 |

|

| ■競争と協調のバランス 格闘技的性格とダンス的性格、競争性と協調性、コンペティションとコミュニケーション、このような一見相反する性格が微妙に入り混じっているカポエイラは、従来のスポーツにないユニークな魅力と様々な可能性を持っています。 今日、現役のカポエイラとしては最長老といわれるジョアン・ピケーノ(87歳)は、「本当に強い男というのは友達のたくさんいる男だ」と言っています。相手を倒すことが至上目的の格闘技的な価値観からは理解できないでしょうが、カポエイラの中では実に自然な響きを持っています。 我々が日本でカポエイラを普及することに意義を感じるのも、受験、就職、出世と常に競争に駈り立てられ、他人との比較でしか自分の価値を判断できないような、そんな現代の閉塞感を打ち破れるような可能性を感じるからです。ここ数年、カポエイラが欧米で急速に広まってきているのも、資本の論理の限界と空虚さを人々が敏感に感じ取っている表れではないかと想像します。 こういったカポエイラの特徴は、その技術の中にも現れています。カポエイリスタは全身の筋肉を総動員して相手を欺き、不利な態勢に追い込もうとしますが、最後まで技を決めきってしまうことはめったにありません。相手が攻撃をよけきれなければ、あえて当てませんし、足払いなどでふらつけば逆立ちなどで間をもたせます。このように相手の立場を思いやりながら、自分の実力を最大限にアピールすることが可能です。 |

|

|

■ミクロ・コスモス |

|

| ■国際交流 カポエイラのレッスンそのものを国際交流の場にできたら、というのもヴァジアソンの大きな願いです。 2004年の12月現在、日本には約28万人のブラジル人が居住していますが、彼らが直面している様々な問題について我々はあまりにも無知です。彼らの多くは、かつて日本からブラジルへ渡った移民の子供や孫たちですが、日本人移民の歴史についてもこれまたほとんど教えられていません。知らないばかりに、何気ない一言が差別発言として受け止められたりします。カポエイラを通して地域のブラジル人と交流を深めることで、足元にある「国際問題」に気づくきっかけが生まれるでしょう。 さらには私たちヴァジアソンが本拠地を置く愛知県は、ブラジル人人口が5万人を超え、都道府県レベルで日本一です。したがってブラジル人との交流という意味では、東京や大阪などに先駆けて中部圏から日本のカポエイラをリードしていく意味は大いにあるのです。 |

|

■これらは日本人としての私(久保原)の目に映ったカポエイラの魅力を説明したものであって、別にブラジル人やアメリカ人がこのように考えてカポエイラに取り組んでいるというのではありません。もちろん日本人だって、「好きだからする」で一向に構いませんし、ヴァジアソンに参加する仲間が私のように考えなければいけないというのでもまったくありません。ただ少なくとも私の中では、カポエイラを覚えること自体が目的なのではなく、それを通して様々な体験、思索、活動を実現するための手段であると位置付けています。 カポエイラそれ自体は、遊び(カポエイラのためにカポエイラをする)に違いありませんが、それはいろんな果実をもたらしてくれます。 |